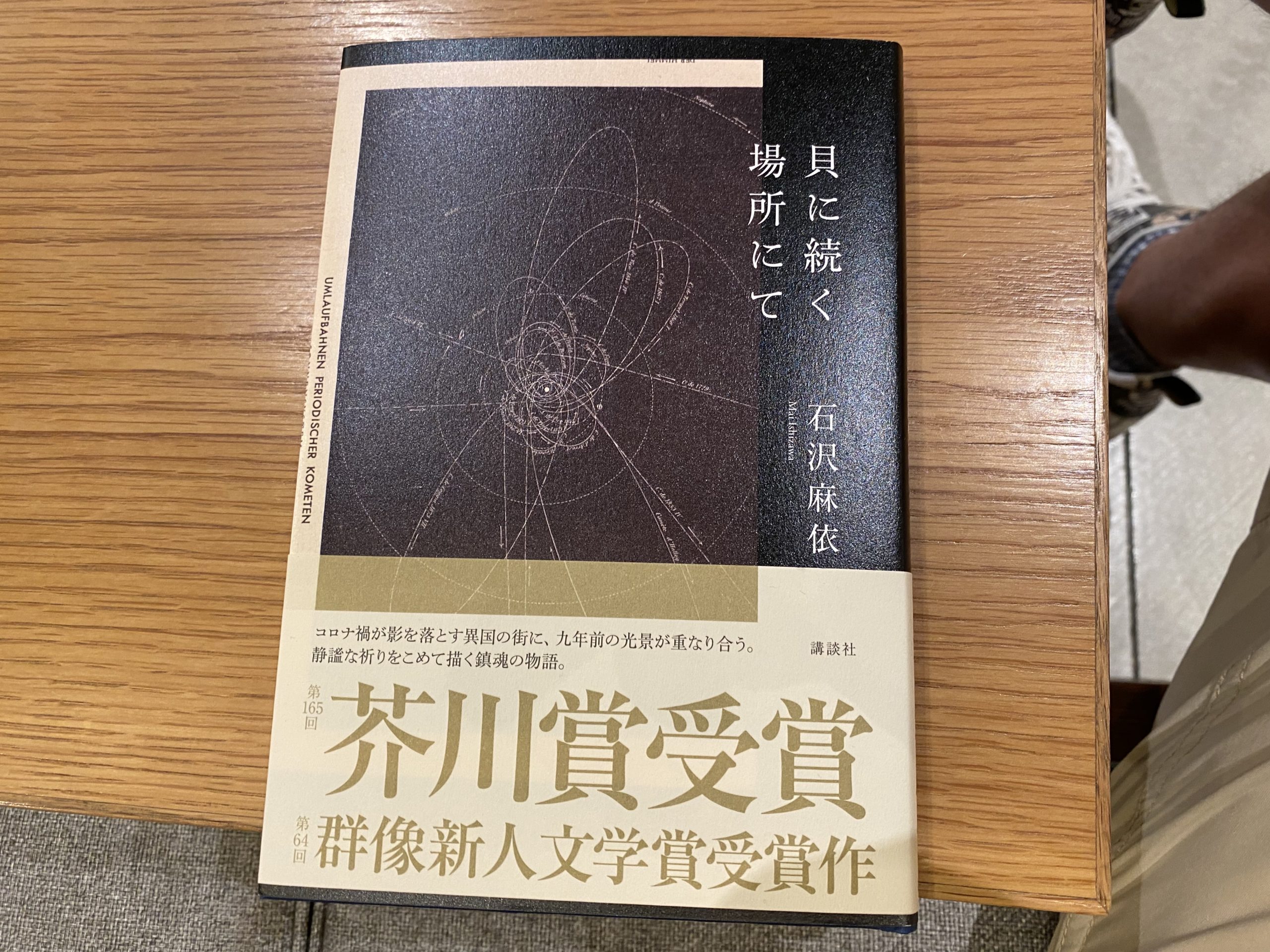

東日本大震災から10年経った今読むべき小説として、真っ先におすすめしたい小説が「貝に続く場所にて」(著:石沢麻依)。群像新人文学賞受賞作にして、第165回芥川賞を受賞し、新人作家のデビュー作ながら高い評価を受けています。しかしこの作品一読すると、ストーリーが難解で分かりづらく、あらすじや意味が分かりにくいという声も。そこで今回はこの小説のあらすじが分かりやすいように、箇条書きを使ってまとめてみました。多少ネタバレになりますが、作品の意味も出来る限り分かりやすく解説します。

石沢麻依の小説「貝に続く場所にて」とは

| 書名 | 貝に続く場所にて |

| 作者 | 石沢麻依 |

| 出版社 | 講談社 |

| 発売日 | 2021年7月9日 |

| ページ数 | 160ページ |

東日本大震災で行方不明になった人物にスポットを当てて、当時の記憶や主人公との絶妙な距離感を踏まえて書かれた小説です。分かりやすい起承転結があるわけではなく、非現実的な要素も多々登場するので、やや読みにくい作品と思われるかもしれません。

本作品は純文学の新人賞(群像新人文学賞)を受賞し、また第165回芥川賞を受賞するなど、高い評価を受けています。一種の物語と読むよりも、東日本大震災を通じて記憶と距離をテーマに書かれた肖像画のような小説として、その芸術性を楽しむ方がしっくりくるでしょう。

※「貝に続く場所にて」は以下に当てはまる人におすすめ!

・東日本大震災について書かれた小説を読みたい人

・西洋美術に興味がある人

・分かりやすい物語よりも、芸術的な雰囲気をじっくり味わいたい人

聴く読書なら、『貝に続く場所にて』を無料で楽しめる!

『貝に続く場所にて』は現在、Audibleにて配信されています。Audibleとは、プロのナレーターが本を朗読したものをいつでも聴けるサービス。本を読むのが苦手な人でも、聴く読書なら気軽に作品を楽しめるでしょう。

月額1500円のサービスですが、現在、30日間無料で体験できるキャンペーンを実施中です。ぜひ無料期間のうちにチェックしておきましょう!

↓↓オーディブル30日間無料登録は以下をクリック!!↓↓

今すぐオーディブルを30日間無料体験してみる!

「貝に続く場所にて」の登場人物

あらすじについて紹介する前に、「貝に続く場所にて」の主な登場人物についてまとめました。

私:ゲッティンゲンに留学中の大学院生。西洋美術史を専攻。仙台で東日本大震災を経験

野宮:東日本大震災で行方不明になった

澤田:野宮の友人

アガータ:私の同居人。情報学を学んでいる

トリュフ犬:アガータが飼う犬。

ウルスラ:ドイツ語と文学の元教師。多くの人が訪れる

アグネス:ウルスラのもとを訪れる12歳の少女。神経質な性質

バルバラ:アグネスの母。

カタリナ:哲学の修士学生。私の論文のドイツ語の添削者

ルチア:ウルスラを訪ねる者の一人。

寺田:物理学の研究者。野宮の知り合いで「貝の晩餐会」に招かれる

晶紀子:私の同期。

3分で分かる「貝に続く場所にて」のあらすじ

私は9年前に東日本大震災を経験した。私は仙台の実家で東日本大震災を経験するも、そこは海も原発もかかわらない場所であった。一方、後輩の野宮は震災時に石巻の実家にいて、そのまま行方不明になっていた。

私は現在、西洋美術史を学ぶ大学院生としてドイツのゲッティンゲンで生活している。私は駅である来訪者を待っていた。それは行方不明になっている野宮の幽霊だった。私は野宮と再会し、ゲッティンゲンの街を一緒に歩く。

私は野宮の行方を知らずに過ごしてきたことや、震災時に津波被害について知らなかったことが引っかかっていた。当時の大学の友達と連絡を取り合う中で当時のことを思い出す。

またゲッティンゲンにて起こる不思議な出来事や、学んでいる西洋美術からもたらされるイメージも、当時の震災の記憶を呼び起こす。そして私は当時の震災から9年経った今、野宮の時間をどう受け止めるべきか向き合おうとする。

ゲッティンゲンで起こる不思議な出来事を以下、列挙する。

・撤去されたはずの冥王星のブロンズ板が目撃されたという噂が立つ

・野宮から久々に「月沈原でトリュフ犬に会いました」という内容のメールが来る

・トリュフ犬が海王星近くの森で、土の中からさまざまなものを発掘する

・私の背中に突如、歯が生えてくる

・ウルスラに誘われた夕食会(貝の晩餐会)に、野宮と寺田も招かれる

・寺田とはかつて実在した人物の寺田寅彦だった(野宮は寺田を崇拝していた)

これらの出来事が複雑に絡み合いながら、物語は進行する。最後に私は初めて、野宮の時間と向かい合うことができたと感じるのだった。

記憶の痛みではなく、距離に向けられた罪悪感。その輪郭を指でなぞって確かめて、野宮の時間と向かい合う。その時、私は初めて心から彼の死を、還ることのできないことに哀しみと苦しみを感じた。

引用:「群像2021年6月号」74ページ

「貝に続く場所にて」のネタバレ解説

「貝に続く場所にて」は非現実な出来事がたびたび登場する他、物語のモチーフになりそうな要素も多いため、一読して分かりづらいという意見がチラホラあります。そこでここでは出来るだけ分かりやすく解説します。

タイトルにある「貝に続く場所」とは?どんな意味?

タイトルにもあるように、本小説で重要なモチーフとなるのが「貝」です。

・ゲッティンゲンにある聖ヤコブ教会は、帆立貝がモチーフ

・ウルスラが「貝の晩餐会」を開いた

・トリュフ犬がよく貝殻を掘り出している

とあるように、貝は多くの場面で登場してきます。ずばり、この貝とは何なのか?小説の中には以下のような記述があります。

帆立貝は、野宮にとって彼の場所に続く道標なのかもしれない

引用:「群像2021年6月号」52ページ

東日本大震災で津波被害にあって行方不明となった野宮。彼が今いる場所とを繋ぐ重要なモチーフとして貝が使われているのですね。ヤコブの道の巡礼では貝が通行手形として使用されており、このことも野宮が定まった場所へ行くための道具として連想させます。

街で現れる不思議な現象や、幽霊の存在の意義は?

冒頭で平然と野宮の幽霊と出会うシーンから始まる、本小説。作品途中に出てくる、寺田という人物も読んでいくと実在した「寺田寅彦」だと分かり、この存在も幽霊だと判明します。

また主人公の背中に歯が生えたり、撤去したはずのブロンズ像が出現したりと、あり得ない設定もしばしば出てきます。これらの事象は小説内でどう機能しているのでしょうか?

本文の中で主人公は以下のように倒錯した感情を抱く場面があります。

私は自分こそがこの場にそぐわない幽霊のようだと思い〜

引用:「群像2021年6月号」29ページ

失ったはずの記憶を追うあまり、中途半端な回想が自分自身の存在すらも曖昧にしています。こういった現実/非現実の混同が作品の輪郭を曖昧にし、結果として現実の取り止めなさ、ひいては震災のもたらした圧倒的惨さ(本当にこれが現実かと目を疑いたくなるような惨状)を表しているのかもしれません。

群像新人文学賞選考委員や書評家たちによる「貝に続く場所にて」の評価とは

「貝に続く場所にて」は群像新人文学賞受賞作。選考会ではどのような評価が出たのでしょうか?

まずは好意的な意見から。

五感すべてを投入して周囲の世界を表現しようとしている文章(中略)が印象深かったです。

引用:「群像2021年6月号」143ページ

柴崎友香さんは記憶が映像ではなく感覚などで伝えている点を評価しました。

人文的教養溢れる大人の傑作だと強調しておこう。

引用:「群像2021年6月号」145ページ

島田雅彦さんは新機軸の「写生文」と形容しました。

単純にすばらしい。しかも清潔感がある。

引用:「群像2021年6月号」146ページ

古川日出男さんは要素が多く詰め込みすぎな点を難点としながらも、概ね好意的な意見でした。

「人が死んで悲しい」以上のものになっていないように思えた。

引用:「群像2021年6月号」148ページ

作者がほんとうに才能を発揮するのは、今信じている文学のイメージを自ら壊し、武器にしているものを手放し、題材とががっちり組み合った時だと思う。

引用:「群像2021年6月号」148ページ

町田康さんと松浦理英子さんは厳しい意見が多かったです。

続いて、書評家の意見を紹介します。

終盤の「野宮に向ける罪悪感が、痛みの正体だ」とか「記憶の痛みではなく、距離に向けられた罪悪感」のような言い方は拙速だと思えた。

引用:読書人WEB

こちらは野心的な作品と認めつつも、辛辣な評価でした。

「貝に続く場所にて」は、圧倒的に描写テイストだ。(中略)読者の時間をたっぷり奪う「貝に続く場所にて」は秀作だ。

引用:【文芸時評】産経ニュース

石原千秋さんのレビューでは、選考委員の読み取り方にも指摘がありました。

瑕瑾はあるものの、震災への鎮魂歌として完成度が高い。

引用: | Book Bang -ブックバン-

文芸評論家の栗原裕一郎さんは、この小説を芥川賞受賞作だと予想しています。

SNSに寄せられた「貝に続く場所にて」の感想まとめ

続いてSNSに寄せられた感想をまとめました。

石沢麻依さん『貝に続く場所にて』プルーフ読了!

当事者さえもが時間や空間を隔てればその経験が他者性を帯びる可能性を静かに認めた奥行きある作品。#石沢麻依#貝に続く場所にて pic.twitter.com/VRr2jbCkS8— 錦糸卵 (@ash1208kmzw) July 1, 2021

まとめ:「貝に続く場所にて」は震災の記憶にまつわる肖像画のような小説だった!

いかがでしたか?「貝に続く場所にて」の特徴を以下にまとめました。

・群像新人文学賞&第165回芥川賞受賞作品

・東日本大震災の行方不明者との記憶や距離感をテーマに描かれる

・幽霊との出会いなど、現実離れした不思議な出来事やエピソードが面白い

・物語としてではなく、肖像画のような芸術作品として読むのがおすすめ

以上です。描写が細かく、五感に訴えるような内容で、作品そのものの雰囲気を楽しむと良いでしょう。まだ読んでない方はぜひ、手にとってみてください。

コメント

[…] ⇒「貝に続く場所にて」(著:石沢麻依)のあらすじや解説をさらに詳しく知りたい方はこちらの記事も要チェック! […]