第167回芥川賞を受賞した小説「おいしいごはんが食べられますように」(著:高瀬隼子)。今回はこの作品のあらすじを紹介した後に、タイトルの意味や作者が言いたかった主題、さらに結末部分などを考察した記事をまとめました。感想も書いているので、最後までぜひ読んでみてください。

高瀬隼子の小説「おいしいごはんが食べられますように」とは

| 書名 | おいしいごはんが食べられますように |

| 作者 | 高瀬隼子(たかせじゅんこ) |

| 出版社 | 講談社 |

| 発売日 | 2022年3月24日 |

| ページ数 | 162ページ |

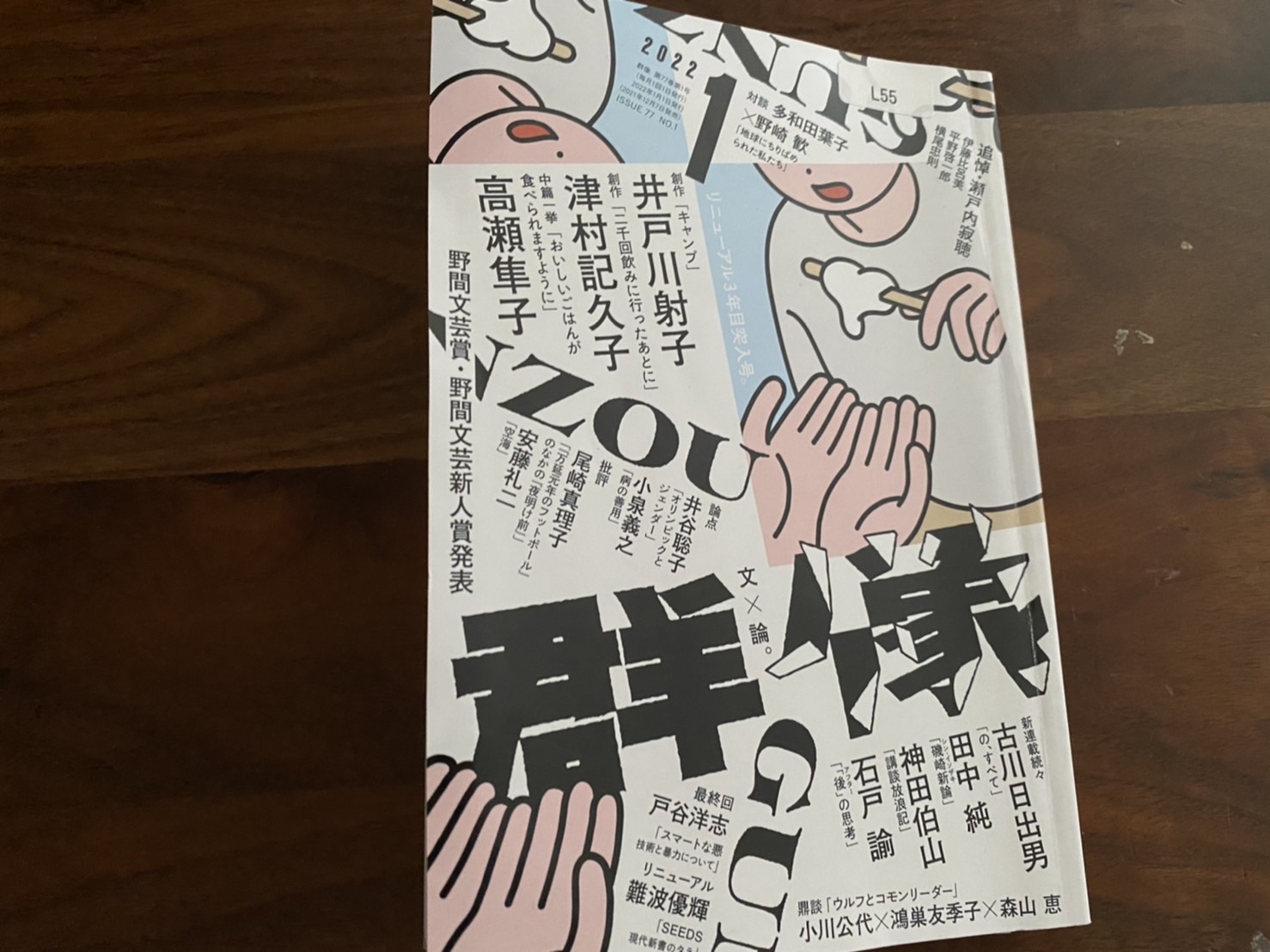

今回紹介するのは、第167回芥川賞受賞作となった「おいしいごはんが食べられますように」(著:高瀬隼子)。『群像 2022年1月号』に掲載された中編ですが、3月の時点で既に単行本化されて早くも話題になりました。

「おいしいごはんが食べられますように」は、「ケア」にまつわる小説。大変な仕事はすぐに断るも同僚に手作りのお菓子をふるまい周囲に好感を持たれる女性社員に対し、頑張り屋の同僚女性と食に歪んだ感覚を持つ男性社員の二人がいじわるを計画する、という話です。

これから本作を読もうとする人は、ほっこりしたタイトルに騙されてはいけません。読後感にゾワっとした感覚を抱くことになりそうな、不気味な小説です。気になる方はそれを覚悟して、ぜひ手にとってみてください。

※「おいしいごはんが食べられますように」は以下に当てはまる人におすすめ!

・なぜ人生においしい食事が必要なのかと考えたことがある人

・会社での様々なハラスメントを感じている人

・芥川賞を受賞した話題の作品を読みたい人

↓↓「おいしいごはんが食べられますように」を購入したい人は以下から↓↓

聴く読書なら、『おいしいごはんが食べられますように』を無料で楽しめる!

『おいしいごはんが食べられますように』は現在、Audibleにて配信されています。Audibleとは、プロのナレーターが本を朗読したものをいつでも聴けるサービス。本を読むのが苦手な人でも、聴く読書なら気軽に作品を楽しめるでしょう。

月額1500円のサービスですが、現在、30日間無料で体験できるキャンペーンを実施中です。ぜひ無料期間のうちにチェックしておきましょう!

↓↓オーディブル30日間無料登録は以下をクリック!!↓↓

今すぐオーディブルを30日間無料体験してみる!

3分で分かる「おいしいごはんが食べられますように」のあらすじ【※ネタバレなし※】

芦川は、体力のなさや片頭痛を理由にすぐに仕事を断る。芦川の一つ年下の押尾は彼女のそんな性格を気に入らず、同僚の男性社員・二谷に愚痴をこぼす。そして、言うのだ。「わたしと一緒に、芦川さんにいじわるしませんか」と。

一方の二谷は、芦川のか弱い一面が好きになりひっそりと付き合いだす。二谷は芦川からおいしい料理をふるまってもらうが、実は食事自体に興味がなかった。それどころか「おいしい」と言いながら食事を共にすることに疲れすら感じていた。

仕事が一人前にできない芦川は、会社に手作りのお菓子を持ってきて同僚にふるまうようになる。芦川はやがて同僚から好感を持たれ、管理職の男性からは保護されるような存在に。そんな折、会社内で起きた事件により事態は思わぬ方向へ転がり始める…。

「おいしいごはんが食べられますように」のネタバレ解説&考察まとめ

「おいしいごはんが食べられますように」は平易な言葉で書かれた小説ですが、作者が何を言いたいのかよく分からないと感じる方もいるかもしれません。実際にこの小説は、読者によっていろんな解釈ができて良いと思います。

ここでは筆者が考察した内容について記すので、あくまで参考程度に読んでみてください。結末に触れるところなど、ネタバレとなる部分は隠しています。一度作品を読んだ方だけクリックして、中身を確認するようにしてください。

タイトルの「おいしいごはんが食べられますように」の意味を考察

タイトルだけ見ると、ほんわかした内容に捉えられやすいですが、実際はかなり胸がざわつくような小説ですね!結末近くに出てくる押尾のセリフが、このタイトルの意味を読み解くヒントになっていると思います。

ネタバレしていいからタイトルの意味をさらに詳しく知りたい方はこちらをクリック!

芦川の手作りお菓子を無残に潰したものが芦川の机の上に置かれる、という事件が起きます。実際にお菓子を潰したのは二谷でしたが、押尾がその責任を追及され、結果的に押尾は退職することになります。二谷との別れ際、押尾は「おいしい」という感覚について以下のように共有します。

おいしいって人と共有し合うのが、自分はすごく苦手だったんだなって、思いました。苦手なだけで、周りに合わせてできてはしまうんですけど。

(中略)

みんなで同じものを食べても自分の舌で感じている味わいの受け取り方は絶対みんなそれぞれ違っているのに、おいしいおいしいって言い合う、あれがすごく、しんどかったんだなって、分かって。

引用:「おいしいごはんが食べられますように」本文より

食に興味がない二谷とは、そんな「おいしい」感覚を共有する必要がなくて居心地がよかったと語るのです。

このように「おいしい」を共有しようとする感覚は、会社という組織が個人に対してかける同調圧力と共通しています。芦川にいじわるを仕掛けた押尾は、この社会全体の構図についても疑問を投げかけたかったのかもしれません。

わたしたちは助け合う能力をなくしていってると思うんですよね。昔、多分持っていったものを、手放していっている。その方が生きやすいから。成長として。

引用:「おいしいごはんが食べられますように」本文より

頑張り者の押尾は学生時代にチアリーディングをやっていました。人を励ますことについて思慮していた彼女が、たどり着いた一つの考えがここに現れています。

誰かと食べるごはんより、一人で食べるごはんがおいしいのも、そのひとつで。力強く生きていくために、みんなで食べるごはんがおいしいって感じる能力は、必要でない気がして

引用:「おいしいごはんが食べられますように」本文より

押尾の考えを借りるなら、周囲に合わせずに自分の生きたいように生きる、というスタンスでいるのが大事だというメッセージが、「おいしいごはんが食べられますように」というタイトルには込められているのでしょう。

「おいしいごはんが食べられますように」の結末から、三人の未来や作品の魅力を解説

「おいしいごはんが食べられますように」の結末がどうなったか整理した上で、押尾、芦川、二谷の三人の未来がどうなるか予想してみました。

ネタバレしていいから結末部分の考察をさらに詳しく知りたい方はこちらをクリック!

まずは結末で三人がどうなるか、おさらいしましょう。

押尾→事件の責任を受けて、チアの派遣会社へと転職。送別会は欠席する

芦川→押尾と二谷の送別会にケーキを用意し、二谷においしいごはんを作ると宣言する

二谷→千葉に異動になるが、送別会にて芦川との結婚を予感する

三人はそれぞれなぜこのような結末へと至ったのか、またどういう未来が待ち受けているのでしょうか。

押尾→【前章】で書いたので少し割愛します。チアの派遣会社で、自分なりの働き方、生き方を見つけて逞しく生きていきそうです。

芦川→押尾と二人の場面で、猫を助けるのを押尾に任せるという行動がありました。芦川は依存体質で、自分が人に頼るための方法をよく知っています。これからも二谷においしいごはんを作ることで、人生を渡りきろうと考えているようです。

二谷→食に興味がなかったのに、芦川のおいしいごはんを作るという提案を受け入れます。二谷は仕事をしていく内に、会社や世の中の構図に飲み込まれていきます。学生時代に本が好きだったのに今はほとんど読まなくなったのも、その一つの例です。

会社に流されていくように、芦川からの策略もなすすべなく受け入れている様が最後には描かれています。二谷はこのまま不都合なく結婚し、それなりに仕事を続けて定年まで過ごすことになるのでしょう。

果たしてそれが幸せかどうか、作者ははっきりと言及していません(筆者は個人的にはいやですが…)。

通常の小説なら、こういった本来の自分を無くしてまで退屈に過ごすような人間を否定するところから物語は始まります。例えば退屈な人生を抜け出して、お店を出しました!といった感じで…。

しかしそういった流れは一切かかず、あくまで世の中の構造から抜け出せない人たちを淡々と描きます。そしてそれを否応なく読者にも受け入れさせるような無言の圧力のようなものがあることに、この小説の底知れぬ魅力があるのだと思います。

過去の芥川賞受賞作を無料で読む紹介を公開!

毎回受賞作が話題になる芥川賞。前回の芥川賞受賞作『ハンチバック』は、重度障害者の作家による生々しい描写や鋭い視点が評価されました。

この『ハンチバック』をはじめ、前々回の芥川賞受賞作となった『この世の喜びよ』や、話題となった『コンビニ人間』、又吉直樹さんによる『火花』などは、Amazonが展開するサービス・Audibleにて配信されています。

Audible(オーディブル)は、プロのナレーターが本を朗読したものをいつでも聴けるサービス。月額1500円のサービスですが、現在、30日間無料で体験できるキャンペーンを実施中です。ぜひ無料期間のうちにチェックしておきましょう!

【Audibleにて無料配信中の主な芥川賞受賞作品】

・『ハンチバック』(著:市川沙央)

・『この世の喜びよ』(著:井戸川射子)

・『コンビニ人間』(著:村田沙耶香)

・『火花』(著:又吉直樹)

↓↓オーディブル30日間無料登録は以下をクリック!!↓↓

今すぐオーディブルを30日間無料体験してみる!

「おいしいごはんが食べられますように」を読んでみた感想

ここからは「おいしいごはんが食べられますように」について、筆者の感想と、みんなの感想や評価をまとめました。

【筆者の感想】些細なハラスメントを言語化するのがうまい

冒頭で支店長が会社の部下たちを食事に連れ出すシーンから始まるのですが、「こういうの嫌だったなー」とサラリーマン時代に感じていたことを思い出しました。上司と行くと気を遣わないといけないし、自分の時間が潰される気がして嫌だったんです。

こういった行為はなかなかパワハラとまではされないでしょう。会社で集団生活をする上で、避けて通れない行動やしきたりは存在します。作者の高瀬隼子さんはこういった小さなハラスメントを見つけ出し、言語化するのがうまいなぁと感じます。

押尾がチアガールをやっていたと発言したときに生まれたセクハラ発言はわかりやすいですね。他にパートの原田さんが自分の正義感を押し付けてくるようなところは、嫌なところをよくついているなぁと感心しました。

タイトルが「おいしいごはんを食べられますように」と、ごはんを食べる行為自体を否定しているのではなく、あくまで肯定的につけているのがいいなと感じます。しかし肯定するほど、裏腹に恐ろしい気持ちが芽生えてくるような不穏な感じがこの作品の魅力でしょう。

【みんなの感想や評価】不穏な空気がスリリングで面白い!

続いてSNSやAmazonのレビューなどから、一部抜粋して紹介します。

『おいしいごはんが食べられます

ように』高瀬隼子

「健康と食生活と気持ちのコンディション」を第一に考えながら、周囲への気遣いは欠かさず、職場で好かれる女性と、仕事上、その犠牲となる女性。二人の間にいる男性はどちらを選ぶのかが最後まで目を離せない、時代世代問わない名作です。

#読了 pic.twitter.com/zr1lgwDPpq— gigs14 (@miyori_gigs14) June 19, 2022

「おいしいごはんが食べられますように」(高瀬隼子)、タイトルから想起する穏やかで心温まる物語かと思いきや、徐々にただならぬ不穏な空気が漂ってくるところがスリリングで面白かった。“お仕事小説”というより、職場での微妙かつ面倒な人間関係を描いた“職場小説”として津村記久子作品を思い出す。 pic.twitter.com/rOa5L7fszG

— Shinichi Ando (@andys_room) June 18, 2022

不気味・不穏・薄気味悪い、でもエキサイティングで面白い。

(中略)

主に芦川の図々しさ(この人は全く弱者ではない。図太くて強かである)がどんどん増長されていく様が面白くて、ページをめくる手が止まらない。

引用:Amazon

「おいしいごはん」、正しい食は正義、みたいな、いや、正義なんてあえて誰も言わないけど、その絶対的な善を疑わないこの感じ。明文化されてるのをあんまり見たことがない、これに対する違和感や嫌悪感を扱ったお話だったので引き込まれて一気に読みました。

引用:Amazon

みなさん、どんどんこの作品の魅力に引き込まれていったようです。

「おいしいごはんが食べられますように」は芥川賞を受賞できる?ズバリ大予想!

この記事を書いている時点は、まだ芥川賞の発表前です。そこでここでは、「おいしいごはんが食べられますように」が芥川賞を受賞できるかどうか予想してみましょう。

高瀬隼子さんは以前「水たまりで息をする」で芥川賞候補となりましたが、この作品は選考員の平野啓一郎さん一人だけが強く推していました。まずはこの作品と比べて、今作が作品として優れているかどうかが焦点になりそうです。

会社員としての生きづらさをベースにしているという両作品ですが、前作より今作の方が作品の主張が分かりやすくなったと感じます。その分、読者の想像が広がっていくスケール感のようなものは小さくなった気がします。

ただし一方で、作品がこぢんまりとしてしまったという印象は受けません。ごはんの要素だけでなく、チアや犬を助ける場面など、描かれているものは今作の方が幅広いと感じられるからです。総合的にみて、前回よりは高く評価されるのではないでしょうか。

あとは今回の芥川賞候補作と比べて、相対的な評価となります。そうすると今回は他に強力な新人作家が現れているので、その分不利でしょうか。ただし二作受賞となると、可能性はあると思います。

⇒受賞予想:△(大穴)

【7/20更新】第167回芥川賞を受賞しました

7/20に第167回芥川賞の選考会が行われ、見事に「おいしいごはんが食べられますように」が受賞作に選ばれました。

【第167回 #芥川賞 受賞者・ #高瀬隼子 さんが会見】https://t.co/ssvyIqshk2

受賞作『おいしいごはんが食べられますように』は、職場の人間関係を食べ物を通して描いていく小説。

高瀬さん「ウソかもしれないって言いながら会場に来た、まだびっくりしています」と述べた。 pic.twitter.com/QXlX3sVDLs— ニコニコニュース (@nico_nico_news) July 20, 2022

作者の高瀬隼子さんは、受賞会見で素直な喜びを語りました。また選考委員からの講評では、川上弘美さんが以下のように語っています。

話としては、もしかしたらどこかで見たことがあるようなものかもしれないが、物語とはそういうもの。ある型があって、そこから少しずつ変奏して書かれていく。それをいかに書くかが小説だ。その技術が非常に優れていた。

引用:毎日新聞

今回の芥川賞受賞を機に、さらなる飛躍を期待したいですね!

まとめ:「おいしいごはんが食べられますように」は不穏な雰囲気の小説だった

いかがでしたか?「おいしいごはんが食べられますように」の特徴を以下にまとめました。

・「おいしい」を同調させるように共有する感覚の違和感を描いた小説

・小さなハラスメントを的確に表現する社会的意義の強い作品

・第167回芥川賞受賞作

以上です。平易な文体で読みやすい作品なので、ぜひ読んでみてください!

↓↓「おいしいごはんが食べられますように」を購入したい人は以下から↓↓

コメント

押尾だと思っていたのですが長尾という人物もいましたか?

ご指摘ありがとうございます。

間違えていましたね…。押尾に修正いたしました。

今後ともよろしくお願いします。

[…] ⇒「おいしいごはんが食べられますように」のあらすじをチェックしてみる […]